Begründungen für das Neubaugebiet

Zusammenfassung

- Die Kommune hätte ausreichend finanzielle Mittel, wenn sie nachhaltiger den Haushalt führen würde. Rechenbeispiele zeigen, dass Hirschberg mehr als 60 Mio. Euro in den letzten Jahren hätte einnehmen können

- Auslastungen von Kindergärten und Schulen sind kein Argument, in die Fläche zu gehen (und weitere Folgekosten zu verursachen). Weniger Auslastung kann durch ein vermindertes Angebot kompensiert werden

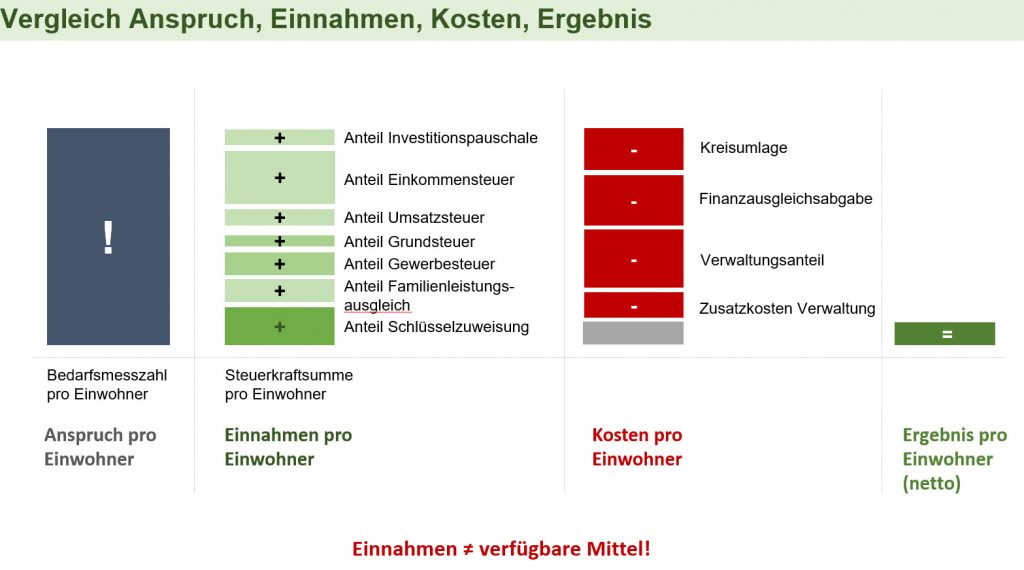

- Der Anteil an der Einkommensteuer als finanzielles Mittel wird überschätzt. Der kommunale Finanzausgleich führt zu wesentlich weniger Einnahmen aus diesem Bereich. Es kommt auf den Ertrag pro Bürger an, nicht auf die Einnahmen pro Bürger

- Auch wenn die Nachfrage und der Bedarf an Wohnraum vorhanden ist, bedeutet dies nicht, dass in die Fläche gegangen werden muss. Es sollten zunächst alle Potentiale im Ort genutzt werden

- Wenn junge Familien im Ort gehalten werden wollen, dann ist es fraglich, warum z.B. die weiterführende Schule geschlossen wurde. Hirschberg kann nicht jedem Bürger seinen „Wohntraum“ erfüllen, so schwer das auch ist

- Die Tatsache, dass andere Kommunen Fehler mit Flächenerweiterungen machen bedeutet nicht, dass auch Hirschberg diesen Fehler begehen sollte

_________________________________

Die Befürworter des Baugebietes stellen Aussagen in den Raum, die hier sachlich argumentativ und partiell mit Quellen hinterlegt, beantwortet werden. Dabei ist es grds. ok, wenn Argumente für ein derartiges Projekt ausgetauscht werden. Wenig hilfreich sind aber Thesen, die sachlich widerlegt, wenig kompetent und auf reinen Populismus beruhen. Das schadet dem öffentlichen Diskurs.

- Die Kommune benötigt Geld, um ihren Verpflichtungen nachzukommen

Diese Aussage überrascht, da seit Jahren eine Flächenexpansion angedacht ist, die Verwaltung selber errechnet hat, das allein im Sterzwinkel ca. 80 Tsd. Euro an Rückstellungen p.a. fehlen und das Neubaugebiet Rennäcker ebenfalls in den nächsten 25 Jahren defizitär sein wird. Die fehlenden Mittel sind u.a. damit zu begründen, daß eine falsche und auf Expansion ausgerichtete Ausgabenpolitik verbunden mit wenig zielgerichteten Verbesserungen der Einnahmen zu einem desolaten Ergebnis führt. Es ist leicht erkennbar, daß trotz höchster Anzahl Einwohner und größten Gewerbegebieten die Haushaltssituation nicht besser wurde und die Verschuldung stetig steigt. Der Grund liegt u.a. in der Mißachtung der Folgekosten der Flächenexpansion, die erst nach Jahren im Haushalt sichtbar wird und zu dieser schlechten Haushaltslage führt.

Die falsche Haushaltspolitik wird um so deutlicher, hätte man rechtzeitig sich mit Alternativen Modellen wie dem Münchner Modell der sozial gerechten Wohnungsnutzung oder aber der Ausgliederung der gemeindeeigenen Immobilien in eine GmbH beschäftigt. Erste grobe Berechnungen zeigen, daß Hirschberg in den letzten 30 Jahren und auch mit der Idee des Neubaugebietes ca. über 60 Mio. Euro hätte einnehmen können.1) Es wurde noch nicht einmal der Ansatz verfolgt, diesen Ideen nachzukommen oder einen Diskurs darüber im Gemeinderat zu führen.

- Die Kindergärten und Schulen benötigen Auslastung

Diese Aussage überrascht ebenfalls, denn es kann weder erzwungen werden, daß in dem Neubaugebiet ausreichend Kinder für die Kindergärten und Schulen wohnen werden, noch ist dies sicher. Ferner wäre dies nur ein temporärer Effekt, denn Kinder wachsen und verlassen die Einrichtungen. Außerdem ist die Begründung absurd, denn ebenso könnte eine vorhandene Infrastruktur reduziert werden. Es wurde ja auch die weiterführende Schule geschlossen, und das gegen den Willen der Elternschaft und trotz vorhandener Nachfrage. Insofern ist diese Entscheidung auch nicht nachvollziehbar, denn nun redet man von Wohnraum für junge Familien, hat aber im Vorfeld schon das Angebot reduziert. Ob dies zur Attraktivität des Ortes für diese Klientel beiträgt, ist fraglich.

- Hirschberg hat einen hohen Anteil an der Einkommensteuer, diese sollte gehalten werden

Diese Aussage zeigt, daß es wenig kompetente Kenntnis über den kommunalen Finanzausgleich und den damit verbunden Parametern und Stellschrauben gibt. Es ist grds. zunächst einmal egal, ob eine Kommune einen hohen Anteil an Einkommensteuer, Gewerbesteuer oder Grundsteuer hat, denn maßgeblich ist die Steuerkraftsumme, welche grob vereinfacht die Summe dieser genannten Einnahmen ist. Nur die Summe ist entscheidend, nicht deren Zusammensetzung. Ferner ist zu bedenken, daß grds. nur ca. 30% des erhöhten Anteil der Steuerkraftsumme effektiv in der Kommune verbleibt, 70% werden mit den Zuschüssen (Schlüsselzuweisungen) verrechnet und damit reduziert. Es bleibt also wesentlich weniger in dem kommunalen Haushalt als zunächst ersichtlich, was auch damit zusammenhängt, daß die Verrechnung sich über mehrere Jahre hinziehen kann.2) Umgekehrt verliert die Kommune bei weniger Steuerkraftsumme aber auch nur 30%, da die Differenz durch den Zuschuß (Schlüsselzuweisung) dann ausgeglichen wird. Es ist also ein Wechselspiel, welches weniger dramatisch ist, als behauptet.

Ferner ist zu beachten, daß die Höhe des Anteils an der Einkommensteuer z.B. begrenzt ist. Es wird maximal die Einkommensteuer verteilt, die ein Single mit ca. 40 Tsd. Euro, Familien mit ca. 80 Tsd. Euro hat/haben. Insofern nützt auch hier die Argumentation wenig.

Ebenso ist zu bedenken zu geben, ob in dieser Argumentation im Neubaugebiet sicher gestellt werden kann, daß überhaupt Einkommensteuerzahler dort einziehen und wenn ja, wie viele. Allein die ersten Planungsansätze mit alten Personen und Studenten zeigen, daß es dort Personen geben wird, die überwiegend keine Einkommensteuer zahlen werden, somit die Steuerkraftsumme nicht wesentlich verbessern werden. Aber die Kosten werden durch diese Personen steigen, auch dies ist ein Grund, warum das Areal defizitär ist. Und ob Personen, die eine hohe Einkommensteuer zahlen, in ein Areal ziehen möchten, mit einem Parkhaus in der Mitte und Mehrgeschoßwohnungen, ist ebenso zu hinterfragen.

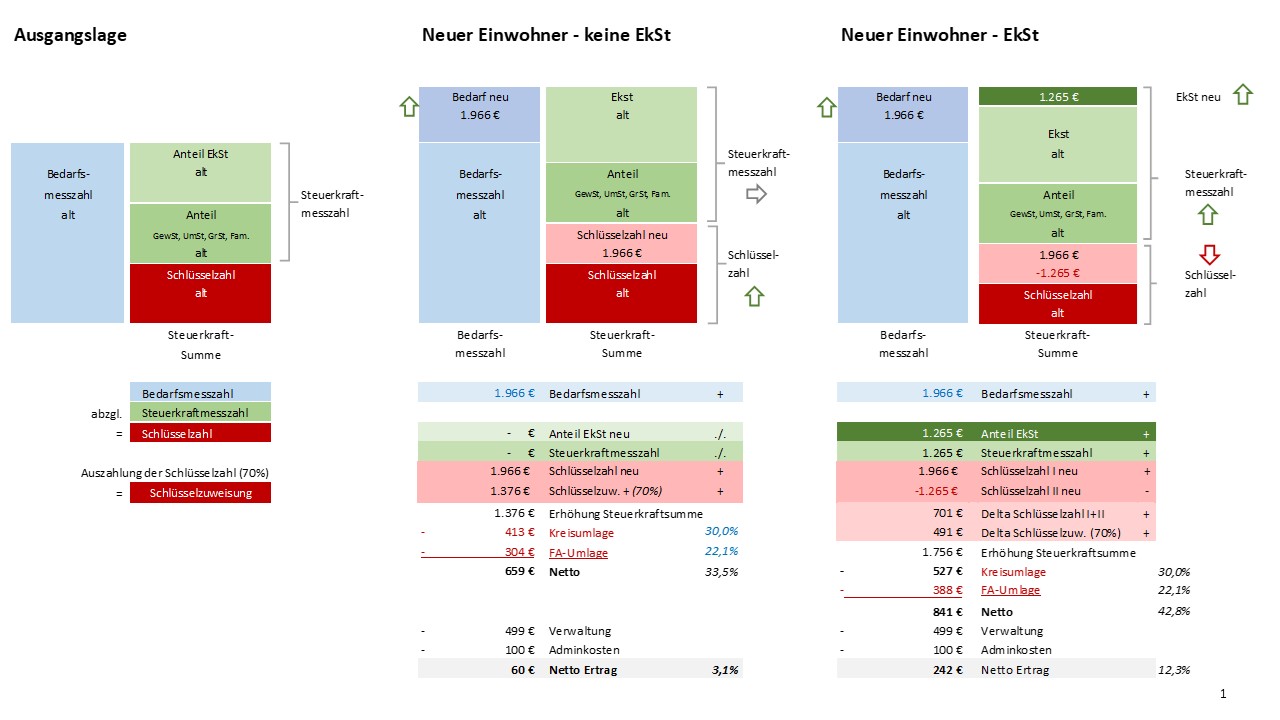

Finanzierung einer Kommune pro Einwohner

Im Anhang ist eine Simulation der Einnahmen für einen neuen Einwohner dargestellt, abzgl. Kosten für Verwaltung und schwankt der „Ertrag“ zwischen ca. 60,- und 240,- Euro pro zusätzlichem Einwohner und Jahr (abhängig, ob der neue Bürger Einkommensteuer zahlt). Angenommen, ca. 70% der neuen Einwohner sind neue Steuerzahler in den Rennäckern, dann kann die Kommune insgesamt nur ca. 80 Tsd. Euro an zusätzlichem Ertrag pro Jahr erwarten. Ob das dem Hirschberger Haushalt hilft ist mehr als fraglich; das sind ca. 0,6% der gesamten Haushaltseinnahmen in 2025. Davon sind Folgekosten noch nicht abgezogen.

4. Der Bedarf an Wohnraum ist vorhanden

Diese Aussage sagt zunächst nicht, daß in die Fläche gegangen werden muß, sondern daß ggf. Wohnraum geschaffen werden sollte. Hierbei ist zu unterscheiden, ob ein tatsächlicher Bedarf besteht oder aber ein „Wunsch“ nach verbesserter Wohnqualität. Das sind zwei unterschiedliche Aspekte.

Der Wohnraumbedarf in der Region kann sicherlich überwiegend gedeckt werden durch Leerstände und freie Flächen. Allein die Konversionsflächen; es gibt 600 Ha Konversionsflächen in der Region, 330 Ha davon an Kommunen übergeben (seit 2007-2014) 3), bleiben 270 Hektar. Bei einer Verdichtung von z.B. 130 Wohneinheiten/Hektar sind 600 Hektar 78.100 Wohneinheiten oder aber ca. 230.000 Einwohner.

Fazit: Wir haben ein Umsetzungsproblem, es liegt bei den Kommunen, gemeinschaftlich und schneller für Wohnraum zu sorgen, der auf versiegeltem Grund vorhanden sein könnte.

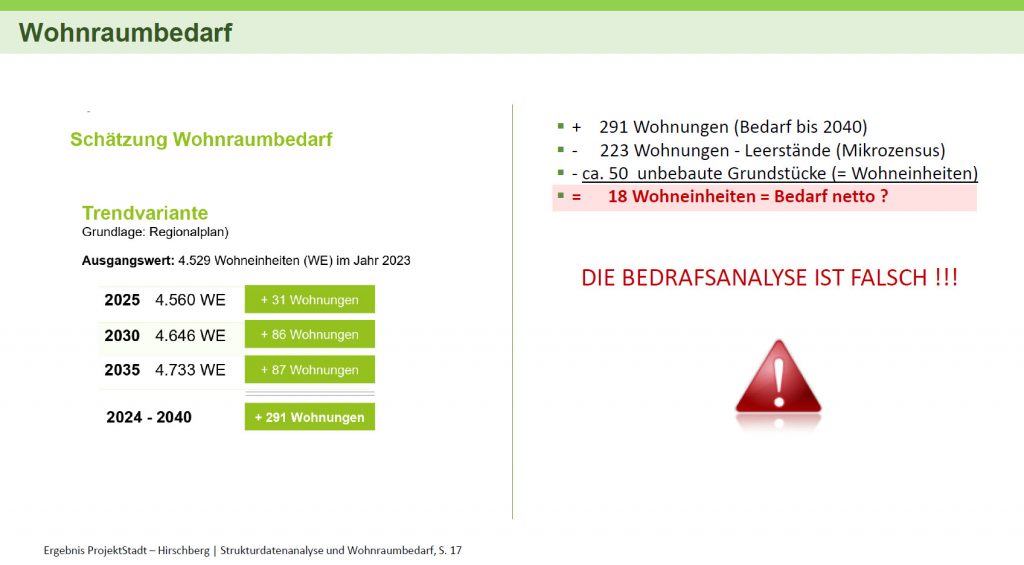

In Hirschberg gibt es ausreichend Leerstände, allein im Sterzwinkel sind über 30 Grundstücke vorhanden. Auch hier hat die Kommune eine falsche Planung angesetzt, in anderen Gemeinden kauft diese allen Grund auf und sorgt so für zeitnahe Nutzung und Bebauung. Theoretisch könnte dies immer noch geschehen, der Kommune stehen diverse Mittel zur Verfügung. Ungenutzte Einheiten führen zu Verlusten bei der Kommune, denn die Infrastruktur muß vorgehalten werden, es gibt aber keine Einnahmen (außer die Grundsteuer). Dies ist auch ein Zeichen von verfehlter Haushaltspolitik. Ferner schreibt der Regionalplan bei der Berechnung des Bedarfs vor, daß das Potential der Innenentwicklung in Abzug gebracht werden muß. Das scheint bei der Analyse nicht berücksichtigt.

Es ist wie erwähnt nie eine umfassende Analyse erstellt worden, wie zusätzlicher Wohnraum durch Verdichtung effizient geschaffen werden kann. Es wird immer ein Ziel verfolgt, in die Fläche zu gehen und dies wird argumentativ mit Gutachten versucht zu untermauern. Was in anderen Kommunen durchaus durchgeführt wird, kommt in Hirschberg nicht auf die Agenda. Das kann nur mangelndes Interesse oder aber andere Gründe haben, dann sollte man sich aber nicht beschweren, daß die Haushaltssituation schlecht ist.

- Wir wollen Hirschberger junge Familien im Ort halten

Diese These ist ebenso kritisch zu hinterfragen, denn es stellt sich zunächst die Frage, um wieviel junge Familien es geht und ob diese nicht freistehende Areale, die noch zur Verfügung stehen, nutzen könnten. Es mangelt an einem Leerstands-Manager, eine Position/Stelle die andere Kommunen eingeführt haben und damit durchaus Erfolge bei der Reduktion der Leerstände und der damit verbundenen Vermittlung von Angebot und Nachfrage erzielen. Grund und Boden ist an der Bergstraße durchaus teuer und somit für junge Familien unerschwinglich, insofern ist es fraglich, ob es so viel junge Familien gibt. Ein Argument könnte allerdings sein, daß Familien oder aber deren Angehörige/Verwandte in dem betroffenen Gebiet Grund besitzen und somit günstig zu Wohnraum kommen.

Bezahlbarer Wohnraum richtet sich nach Angebot und Nachfrage und dem damit verbundenen Preis. Daher werden auch junge Familien den entsprechenden Preis zahlen müssen, der lokal verlangt wird. Die Kommune kann nur bedingt helfen und ist am Ende der Prozeßkette. Eine über Jahrzehnte falsche Politik im Bereich Wirtschaft, Arbeit, Infrastruktur führt zu diesen Problemen. Ebenso die Konkurrenz der Kommunen, Landkreise und Länder untereinander. Das Ergebnis ist und war vorhersehbar.

Es liegt in der Natur der Sache, daß Familien, die keinen adäquaten Wohnraum finden an dem Wunschort entweder weiter ziehen müssen oder aber sich einschränken oder aber den ortsüblichen Preis dafür zahlen müssen (bei geringem Angebot evtl. einen daher hohen Marktpreis). Nicht jedem kann sein Wunsch erfüllt werden und es nicht Aufgabe des Staates bzw. der Gemeinde, mit kostspieligen Infrastrukturprojekten diesen Wünschen aus welchen Gründen auch immer entgegen zu kommen, so schwer dieses Argument auch wiegt.

- Andere Kommunen entwickeln sich auch, Hirschberg hinkt hinterher

Diese Argument scheint wenig haltbar, denn wenn andere Kommunen einen nachhaltigen Fehler begehen, so muß die Gemeinde Hirschberg dies nicht auch verfolgen. Wenn es weder ökologisch (Verlust von Flora und Fauna), ökonomisch (Verlust bei Flächenexpansion) noch soziologisch (keine Notwendigkeit für Wohnraum außerhalb der Ortsgrenzen) sinnvoll ist, fragt es sich, warum diese Strategie weiter verfolgt werden sollte, wenn sie doch nachweislich keine Verbesserung der Ortssituation gebracht hat?

Hirschberg hätte sich besser entwickeln können, jede Menge Mittel zur Verfügung haben können, das untermauern o.a. Aussagen. Durch eine falsche und immer wieder falsche Politik, die nur den Grundbesitzern, Architekten und Bauunternehmern hilft aber nachweislich der Gemeinschaft langfristig Kosten aufbürdet, wird ein Ort nicht weiter entwickelt sondern ökonomisch in den Ruin getrieben.

Es sind nachweislich alle Argumente der Bürgerschaft, die gegen diese Entwicklung war und ist, eingetroffen:

- Verschlechterung der Haushaltslage

- Verschlechterung der Verkehrssituation

- Keine Verbesserung der Situation im Einzelhandel

- Ausblutung der Ortskerne, u.a. durch Abzug des Marktes außerhalb der Ortsgrenzen

- Kein verbessertes Angebot bzgl. Schule, damit wenig Attraktivität für junge Familien

Welches Argumente der Befürworter ist eingetroffen?

Fazit:

Es gibt bis dato kein einziges, stichhaltiges und rationales Argument, welches derzeit für ein derartiges Neubaugebiet außerhalb bestehender Ortsgrenzen spricht. Insgesamt birgt das zu erschließende Areal mehr Nachteile als Vorteile, es ist nicht nachhaltig für die Kommune und fördert den maximalen Gewinn der Grundstückseigentümer nebst beteiligten wie Bereichen, die daraus finanzielle Vorteile erzielen können. Die Nachteile tragen schleichend alle restlichen Bürger des Ortes über Jahrzehnte.

Da nun das Verfahren beschlossen wurde ist der Prozeß vorgegeben. Es können zwar im Laufe des Verfahrens Anhörungen stattfinden und Einwände eingebracht werden, diese werden aber am eigentlichen Ziel nichts ändern, denn die Mehrheiten stehen fest und dadurch bleibt es bei einem Neubaugebiet.

Ein offener und transparenter Diskurs über das Projekt im Vorfeld scheint nicht erwünscht. Das zeugt von „politischer Feigheit“ der Verwaltung und der Mehrheit des Gemeinderates. Feigheit bedeutet konkret Angst; Angst davor, daß andere Gruppen die besseren Argumente haben. Angst, daß man durch Transparenz eventuell seine Partikular-Interessen und ideologischen Argumente aufgeben müßte. Angst, die Mehrheit und Popularität zu verlieren für das Projekt. Angst ist aber noch nie eine gute Begleitung gewesen, schon gar nicht in der Politik.

1) Siehe u.a. Finanzen Hirschberg

2) Siehe dazu auch die Verweise der Literatur oder u.a. Simulation

3) Vgl. https://rhein-neckar.bundesimmobilien.de/uebersicht-konversionsflaechen-ced839c64a1ff7dc

Anhang – Simulation der Erträge aus der kommunalen Finanzierung für einen neuen Einwohner

Annahmen:

Bedarfsmeßzahl = 1.966 pro Einwohner

EkSt-Anteil bei 40.000€ Einkommen p.a.

Verwaltungskosten: Hirschberg hat ca. 0,69% Mitarbeiter in der Verwaltung pro Einwohner und Personalkosten von € 72.656,- pro Mitarbeiter. Es wird ein linearer Anteil an Verwaltungsmitarbeitern pro Kopf angenommen (= 0,69% * € 72.656,-).

Adminkosten (Verwaltungsaufwand) Annahme: €100,- pro Bürger an Zusatzkosten in der Verwaltung (Strom, Papier, EDV, Raum, etc.)

Erläuterung zur Berechnung des kommunalen Finanzausgleich

Der Finanzbedarf einer Kommune ermittelt sich je nach der Anzahl ihrer Einwohner. Vereinfacht ausgedrückt steht einer Kommune (fiktiv) pro Einwohner ein vom Land garantierter Betrag zu (= Bedarfsmesszahl; hier blau dargestellt). Die Höhe richtet berechnet sich wie folgt:

Bedarfsmesszahl = Betrag pro Einwohner x Anzahl Einwohner.

Die Bedarfsmesszahl dient als Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahl (rot dargestellt). Die Schlüsselzahl ist eine Unterstützung des Landes an die Kommunen, welche die ermittelte Bedarfsmesszahl aus eigener Kraft mit den ihnen zustehenden Einnahmen (Anteile an Steuern; hier grün dargestellt) nicht erreichen können:

Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl = Schlüsselzahl.

Die errechnete Schlüsselzahl wird aber (in Baden-Württemberg) nicht zu 100% der Kommune zur Verfügung gestellt, sondern mit einer Ausschüttungsquote belegt. Diese Ausschüttungsquote (= 70%) heißt Schlüsselzuweisung.